全球風險局勢加速升溫,ESG 已從單純揭露,走向韌性治理,成為投資人、市場與供應鏈接單的基本門檻。近年國際各種趨勢調研已清楚指出,企業風險正由孤島事件,升級為牽一髮動全身的交錯複雜營運韌性挑戰。面對風險升級,韌性治理已是核心競爭力,台灣企業若仍僅於法規面遵循,未來恐難持續營運。

根據世界經濟論壇《2025 全球風險報告》(WEF, Global Risks Report 2025),未來五年企業最需警覺的風險,包含氣候極端、社會兩極化、AI導致假訊息難辨與地緣政治衝突,這些已非單一事件,而是彼此交錯成系統性壓力。麥肯錫(McKinsey & Company)於2025年風險及韌性報導中亦指出,企業應將風險治理內建為營運核心,改採季度、月度滾動檢視,聚焦人力、供應鏈、財務韌性等議題,才能應對快速變局。

數位風險躍升於前 企業應強化揭露永續議題與資本連結

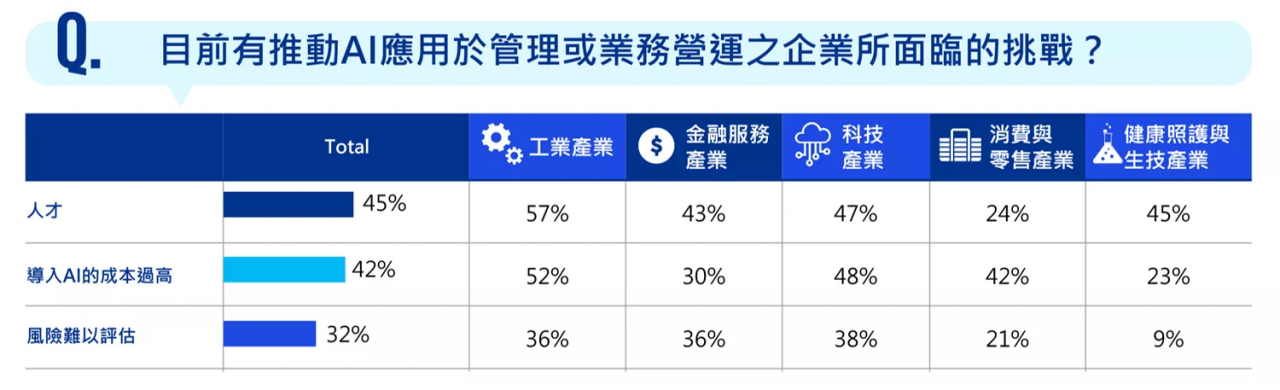

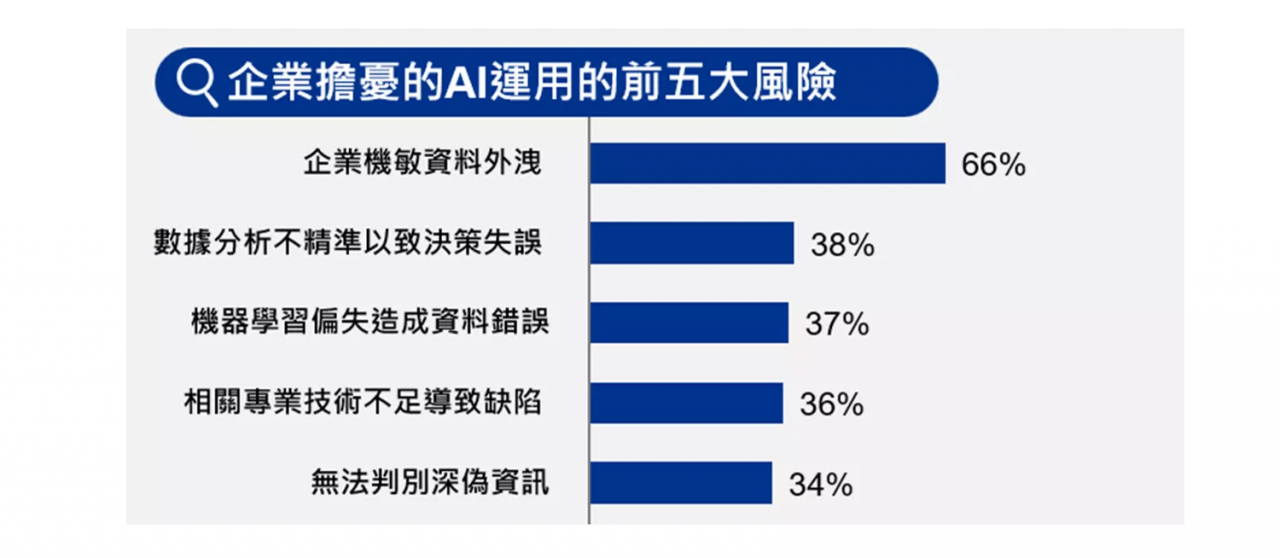

面對全球政經局勢未明、通膨高漲與匯率波動下,企業經管階層在財務掌控上更加謹慎,對於風險管理及投資上該將手中資源投入於哪些刀口議題中呢?全球知名的ESG風險調研與評比機構Sustainalytics 指出,數位風險正躍升成為 ESG 核心風險,包含AI 濫用、資安外洩、資料隱私與倫理爭議等,皆影響企業聲譽與評等。在AI科技帶動下,企業為節省成本與提升效率從而導入智能服務與系統的同時,此雙面刃所帶來的負面衝擊亦須同步納入風險系統中。

即便歐盟發布永續報導法規之綜合提案(Omnibus proposals)或在川普效應下,企業普遍以為ESG監管放緩,但KPMG 觀察,歐洲中央銀行ECB(European Central Bank)與歐洲銀行管理局EBA(European Banking Authority)等監管機構其實在ESG議題並無降溫,反之在2025年加大對金融機構在ESG與氣候風險的監管力道,包含EBA於《ESG風險管理最終指引》 (Final Guidelines on the management of ESG risks)中指出,自2026年1月起歐洲的銀行必須將 ESG 風險納入短、中、長期的資本規劃中,並建立完善轉型規劃、管理機制與壓力測試,議題涵蓋供應鏈、生物多樣性及氣候與人權,藉此強化企業在永續盡職調查指令(CSDDD)與企業永續報告指令(CSRD)等揭露。

國內外面臨ESG治理落後 風險持續擴大

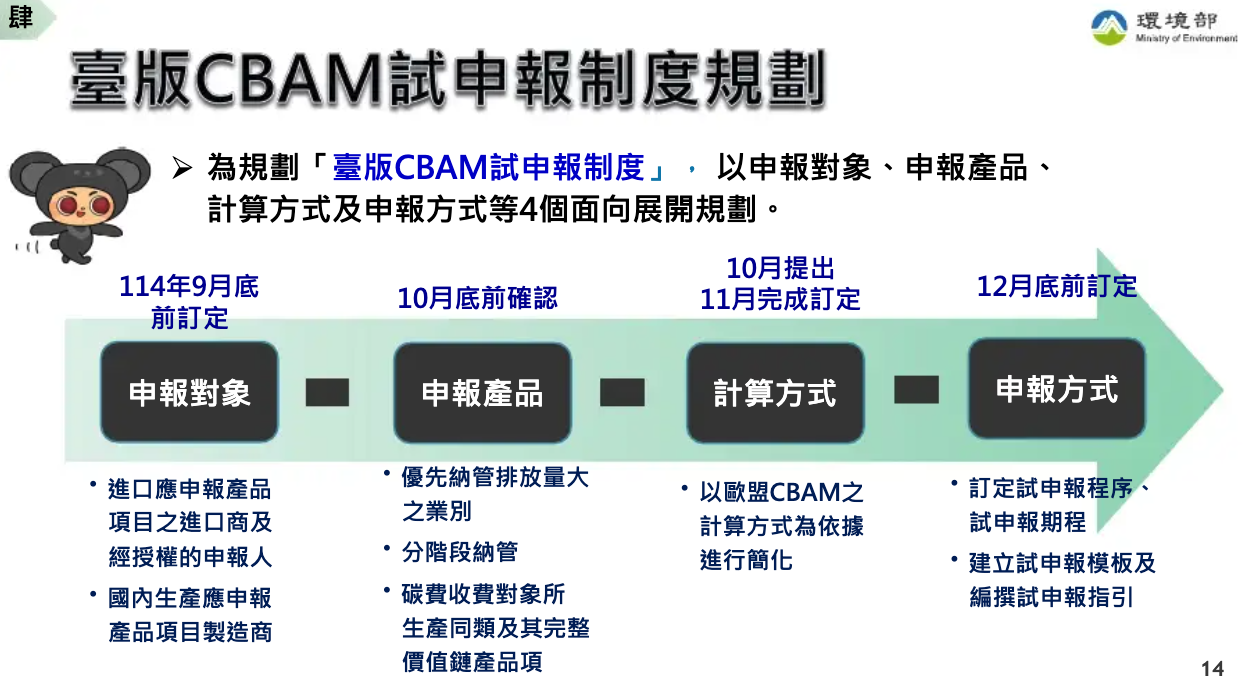

面對碳揭露、供應鏈盤查、碳定價等關鍵行動,90% 企業尚未啟動,不同產業 ESG 治理遲滯,導致風險升溫,如出口製造業面對接軌 CBAM 或供應鏈揭露尚在觀望,恐失訂單或受罰;而科技/半導體則因為屬於能源大戶,但卻面臨能源、水資源及碳排等壓力,成為影響外資法人等機構持續加碼的條件;金融業則因 ESG 治理不足,恐失去資本市場、融資與主管機關的信任。綜觀而論,揭露透明、治理內化,方能成為供應鏈與資本存續之條件。

台灣少子化與高齡化影響企業接班布局 缺乏誘因 轉型推力不足

相較於全球,台灣的永續風險更多了一些社會因子於其中。台灣自2025年起已經正式邁入超高齡社會,少子化與高齡雙重壓力下,導致勞動力短缺,根據國發會統計,以工業及服務業來說2024年底職缺達24.7萬,相較於前一年增加2.1萬。分析勞動結構更可知道45歲以上中高齡人口占超過一半,職場上缺乏青壯年新血,台灣企業面臨接班梯隊的斷層,難以規劃中長期營運布局,對於永續發展影響更甚於國際企業。

KPMG 2024年台灣永續風險調查中亦指出,台灣少子化、高齡化、心理健康和勞動條件等社會風險,未來影響超過 50% 人口,但逾 75% 企業尚無應對策略,包含製造與科技業面臨產能擴充的缺工、跨世代技能斷層及高齡人力,導致營運韌性不足;金融與服務業則因有心理健康、DEI及遠距工作造成管理失衡,影響穩定與聲譽;而零售與餐飲業因工時較長,勞動條件議題已成品牌信任與企業營運成本結構上的風險。這些社會轉變所衍伸的風險也非單一議題,而是交錯成為影響台灣跨產業發展穩定發展的基礎問題。

此外,除了人才接班議題,台灣企業八成為中小企業,對於永續融資、綠色金融不熟悉,導致行動遲滯,如:傳統製造業與外銷為主中小企業面臨碳費議題,卻缺乏技術、資金與轉型誘因;而營建與不動產也未提早布局綠建築、節能標準,恐失融資與市場優勢。如何善用金融槓桿,推動自身與供應鏈轉型,將成為台灣企業不得不趕緊面對的首要議題。

三大治理策略提升企業面對ESG風險之韌性 驅動企業轉型

企業應運用三大韌性治理策略,補齊競爭缺口。首先,面對國內外2050淨零,碳揭露治理須從內部體制開始,建立碳定價機制,接軌 TCFD、CBAM,才能順利於2026年年報揭露永續專章;再者,建立具有韌性組織,包含將DEI、多元健康、心理安全和跨世代人才治理納入營運策略中;第三,提高企業因應數位的韌性,特別是ESG X AI治理、資安隱私治理及常態性的壓力測試,例如資安滲透測試,主機網站流量測試,以各種情境模擬,為了提升企業數位下可持續營運之韌性。企業應設立 AI 內控治理、資安韌性,成為風險管理的新常態,強化三道防線。最後,應將ESG列為各部門經管階層的KPI,驅動企業轉型力道。

在全球風險已網絡化、交錯化時代,BAU(Business As Usual)已無法為企業提供保障。未來競爭力,來自是否建立透明揭露、韌性組織、數位治理三大策略,成為企業永續營運的核心能力。台灣企業若把握此刻機會,方能穩健穿越逆風,更能成為全球永續轉型新標竿。