搶進NVIDIA供應鏈先拚ESG

在人工智慧(AI)迅速發展時代,資料中心基礎建設需求日益提高,用電、算力需求大增,如何有效管理能源使用、ESG並兼顧技術發展,已經成為企業必備課題,更是獲得國際訂單的關鍵。

根據AI晶片大廠輝達(NVIDIA)今年的永續報告,辦公室與資料中心預計在2025年財年實現100%再生能源,針對占比超過90%以上的範疇三碳排,也已經與67%範疇三第一類別(購買的產品和服務)供應商合作,年底將增加到80%。

台積電》多樣化再生能源,推動燃料電池、創新太陽能應用

晶圓代工大廠台積電持續增加使用再生能源,也積極強化氣候調適,根據台積電2024年永續報告書,台積電維持全球辦公室100%使用再生能源,綠電使用比例則從2023年的11.2%,在2024年提升到14.5%,台灣廠區全年再生能源使用量增加至14.5億度。同時執行1,177項節電措施,省下8.1億度電,全球廢棄物回升率達97%。

在台積電購買再生能源比例中,風力發電占比最高44.5%,購買16億度風電,水力次之占比35.6%,太陽能與生質能分別占19.1%與0.8%。

台積電目標再生能源使用在2030年提升到60%,根據永續報告書,截至2024年已累計完成4.4GW(百萬瓩)契約簽訂,每年約當減少523萬公噸碳排放量,也啟動「屋頂型太陽光電採購專案」與為期3年的「既有廠區再生能源設置最大化專案」。

台積電的再生能源使用多元,預計明年開始使用離岸風電電力,為台灣離岸風電轉供給私人企業的首例,也持續參與經濟部及台電的「綠電分配沙盒計畫」。

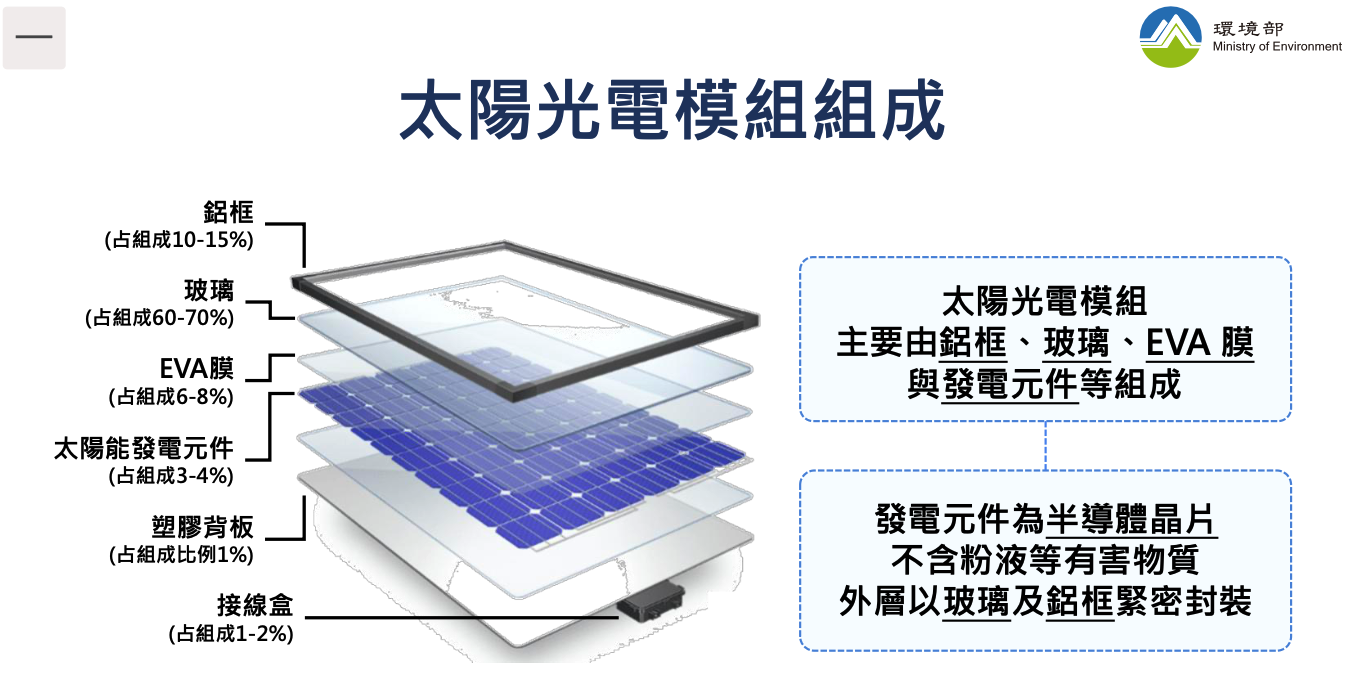

台積電太陽板裝置容量達已經達到1萬5,912kWp(峰瓩),全公司再生能源總發電量約727萬度。且為提升廢棄太陽能板價值,晶圓18廠第4期辦公棟屋頂及第8期廠區汽機車停車棚,也首次採用工研院開發的「新型易拆解循環太陽光電模組」,增進廢棄太陽能附加價值。

鴻海》去年綠電占比超前達67.38%,提前達成2030年目標

電子代工大廠鴻海集團則是在2024年宣布響應RE100,承諾到2040年全球廠區將全部使用綠電,2050年淨值鏈淨零。

根據2024年鴻海永續報告書,再生能源使用比例也超前進度,總裝置容量332.9MW,綠電占比67.38%,提前完成2030年綠電超過50%目標。

2024年鴻海在中國也攜手旭智資本,合資設立資本總額人民幣20億元的綠能資產投資公司,瞄準綠色發電,最終目標每年取得20億度綠電權益。鴻海中國地區共實施節能改造項目1,864項,共計投入達近新台幣24.8億元,節能5.66億度,共減碳30萬3,990噸二氧化碳當量(tCO2e),節能效益高達近新台幣17.9億元。

在低碳供應鏈行動,鴻海指出,2024年,集團完成衝突礦產供應鏈風險的識別、評估與應對框架,並完成2,166家供應商的盡職調查,更有36家供應商已完成綠電使用聲明,合計使用約1.69億度綠電,減少碳排放約9.6萬噸。

台達》全球營運據點達RE80,電證合一超前達標

電子大廠台達電則長期是綠能先鋒,積極開發能源管理、全方位高效能系統,全台第一個設立內部碳定價300美元,向事業單位徵收碳基金,鼓勵投入再生電力發展、能資源管理,以及低碳創新研發等。

根據台達2024年永續報告書,全球營運據點再生電力達84%,已經超過原定的RE74內部目標,其中最高為綠色電力產品(40%)、非搭售型再生能源憑證(25%)、再生能源購電協議(14%)與太陽能自發自用(5%)。其中2024 年全球據點電證合一的再生電力大於50%,提前達到2025年目標。

此外,台達也積極促進供應鏈綠色轉型,2024年參與經濟部「以大帶小」製造業低碳及智慧化升級轉型補助計畫,利用政府補助資源,協助11家供應鏈夥伴進行設備汰換、製程優化與節能低碳監控系統建置,導入碳排管理平台、能源管理系統;並運用自身綠電轉供匹配技術與採購經驗,協助供應商夥伴們進行再生能源布局,使其整體碳排相較2023年減少7%。