全球資源消耗量破千億噸!循環經濟進展卡關

這幾年「循環經濟」可說是顯學,但全球「循環指數」卻持續滑落甚至創下新低。不過,請別劃錯重點:回收再利用固然重要,但減少整體資源消耗量才是核心。

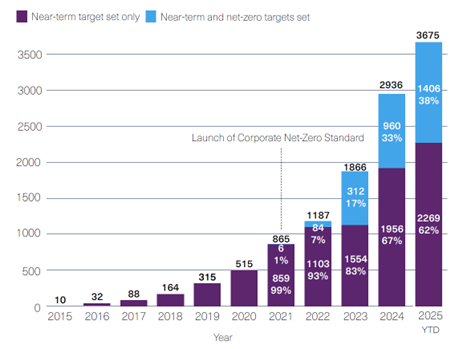

儘管循環經濟概念日益普及,但全球再生原料的使用比例卻不見起色。根據最新發布的《2025年循環差距報告》(Circularity Gap Report 2025),全球消耗資源高達1060億噸,其中只有6.9%來自回收再利用,比去年的7.2%還低!

事實上,衡量再生原料佔總原料用量比例的「循環指數」(Circularity Metric),最高點就是剛發布的時候。2018年,位在阿姆斯特丹的循環經濟基金會(Circle Economy Foundation)首度發布循環差距報告(CGR),當時的循環指數已有9.1%,之後卻一路下滑,2020年跌到8.6%,2024年勉強「保7」,今年更跌至最低點。

推動盲點:只重回收與再利用,忽略第3R「減量」

但要說循環經濟這些年毫無成果,也不盡然。全球二手原料的用量,其實從2018年的71億噸,略增至2021年的73億噸。循環指數的下跌,是因為整體原料消耗量持續成長,抵銷了再生料的緩步成長。如2021年全球原料消耗量突破1000億噸,比起1970年成長三倍多;若一切照舊不變,2060年的消耗量會比2020年成長六成。

資源回收率的偏低,也是原因之一。2021年平均資源回收率僅有27%,而在全球產出的657億噸廢棄物當中,只有11.2%被回收再利用、成為二手原料。

不過,回收再利用並非循環經濟的全貌,回收也有其限度。報告分析,假設所有可回收材料皆完全回收再利用,「循環指數」理論上最高可達25%。然而,有些材料的回收難度或成本過高,這個「假設」在現實中很難成立。

這凸顯出各界討論循環經濟常見的盲點:過於著重「回收」(Recycle)與「再利用」(Reuse)這2個R,卻忽略了第3R「減量」(Reduce)的重要性!

可回收但未回收」的原生料,首重減量與循環設計

事實上,循環經濟不只意味更多的回收和再利用,而是要顛覆「擷取→生產→丟棄」的線性經濟模式,創造讓原料能夠「封閉循環」的可能性,減少自然資源的耗損量。

有鑑於此,第八次發表的《2025年循環差距報告》,首度導入11項「循環指標」(circularity indicators)的全面分析架構,除了以「循環指數」調查再生料使用比例,也透過其他指標檢視不同原料進入(input)跟離開(output)經濟活動的狀況,如回收廢棄物、可回收但未回收的原生料、生物質、化石燃料等,更全面地掌握循環經濟的現況與卡關點。

其中,「可回收但未回收的原生料」(Other Virgin, Non-Renewable Materials),剛好與「二手料」指標形成對比。2021年全球使用的原料裡頭,這種就佔了18.1%,包括建築礦物、金屬礦石等;其廢棄物更佔全部廢棄物的28.6%,顯示有巨大的進步空間。

而且,上述原生料往往比較笨重、體積大、也不易回收,最好能減量使用,並透過循環設計將其廢棄物減至最低。提升這類廢棄物的高價值應用,也是接下來的推動重點。如建築廢石粉碎後,可當成建築用的骨料,遠比目前常見的廢土回填法更好。

但要注意的是,採礦副產品可能含有重金屬與有害物質,若未經適當處理,就難以循環利用,且處理成本也比較高,更具備額外的環境風險。

「庫存淨增量」愈來愈多!發展中國家仍有龐大需求

另一個較少被注意、但規模龐大的指標,即是所謂的「庫存淨增量」(Net Additions to Stock)。泛指生命週期很長的原生料,如鐵礦、水泥等,常用於建設基礎設施或蓋房子,很容易變成長期停留在經濟體系中的原物料「庫存」。

這些看似「靜止不動」的庫存,既是循環經濟的驅動因素,也是限制因素。報告指出,由於快速城市化和經濟成長,全球原物料庫存在20世紀暴增23倍,大約每20年就翻倍。2021年全球使用的原料中,佔比最高的就是庫存淨增量(38%)!

這種規模和成長速度,對循環經濟構成極大挑戰。如需天然氣供暖的低能效房屋,會增加長期的化石燃料需求。相反地,採用循環設計的長壽命資產,如建置太陽能和熱泵的節能建築,則可減少對化石燃料的依賴。

這種規模和成長速度,對循環經濟構成極大挑戰。如需天然氣供暖的低能效房屋,會增加長期的化石燃料需求。相反地,採用循環設計的長壽命資產,如建置太陽能和熱泵的節能建築,則可減少對化石燃料的依賴。

另一方面,先進國家多已累積龐大的建築原料庫存,但低收入國家仍在滿足其現代化住房的過程,預計2022年到2030年,全球總建築面積將再增加970億平方米,大部分成長都來自中低收入國家。

《2025年循環差距報告》對此建議,已開發國家應致力減少新增庫存,在最大限度下利用和改造現有資產,而非繼續建造新資產。低收入國家則可「後發先至」,如優先使用再生料或低碳原料,並在建設時就將耐用性、可修復性、可拆卸性、可回收性、模組化等循環要素納入考量。

化石燃料佔全球原料用量13.3%,能源轉型勢在必行

能源用途的化石燃料,也是人類使用的主要原物料之一,佔2021年全球使用資源的13.3%,其碳排與廢棄物更佔整體廢棄物逾兩成。隨著經濟成長,能源需求每年至少會成長1~2%。據統計,全球人均能源消耗量,已從2000年的1.55~1.65噸油當量,增加到2021年的1.78~1.80噸。

然而,以化石燃料為基礎的當前能源系統,必須持續開採原料來運作,是典型的原料密集線性模式。因此,脫碳不光為了因應氣候變遷,也是要讓能源轉型朝向循環模式。做法包括擴大再生能源應用、改善交通運輸、提升產業的能源效率、增加電氣化程度等,都有助減少對終端能源的需求。

不論是化石燃料或其他原料,減少需求就能達到「減量」。《2023年循環差距報告》就曾呼籲,人類只需目前使用原料的70%,就能滿足類似需求,意味著每人每年原料消耗量的「甜蜜點」,應當從2020年的12.2噸,回歸到跟1970年代差不多的8.5噸左右。

報告最後強調,要成功推動循環經濟,亟需改變目前經濟體系的遊戲規則。企業可從:採購、生產、服務、營運、廢棄物管理等流程,逐步導入循環經濟概念,政府也應創造必要的市場條件,如修訂法規、取消化石燃料補貼、並且支持、採購和倡導低碳能源技術。

過多的夜間燈光可能影響鳥類活動,圖由左至右分別為,產生大量光污染的光源、以定時或感測器自動關閉的燈光、亮度低並增加燈罩的光線以及暖光。除了第一種以外,後三種方式都能減少對鳥類的影響。

過多的夜間燈光可能影響鳥類活動,圖由左至右分別為,產生大量光污染的光源、以定時或感測器自動關閉的燈光、亮度低並增加燈罩的光線以及暖光。除了第一種以外,後三種方式都能減少對鳥類的影響。