歐盟碳邊境調整機制於2026年正式實施,日前也公布標竿值、預設值與CBAM憑證價值計算等。台灣氣候行動網絡研究中心(TCAN)分析,企業若要將CBAM的成本轉為淨收益,台灣碳費價格的提升及現行優惠措施的退場應成為下階段碳費政策規劃的重點。

碳邊境調整機制(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)是歐盟為防止碳洩漏的關鍵氣候政策工具。一方面,歐盟期望透過CBAM逐步取代歐盟排放交易體系(EU ETS)中長期備受爭議的免費配額;另一方面,CBAM有助於避免企業外移到缺乏碳定價或氣候政策較為寬鬆的其他國家,同時防止歐盟產品遭到碳密集型進口商品取代,以確保歐盟的氣候雄心不會因此而被削弱。因此,CBAM要求進口至歐盟的高排放產品,須承擔與歐盟境內生產者在EU ETS下所面臨之相當碳成本。

在2023年至2025年的過渡期結束後,CBAM於2026年1月1日正式實施,納管產品的進口商則需自2027年起繳交CBAM憑證。歐盟在2025年12月公布多項相關的執行法案、授權法案及草案,內容涵蓋標竿值(benchmark values)與預設值(default values)、隱含排放計算、查驗與認證、CBAM憑證價格計算以及暫時性脫碳基金等。此外,歐盟也提出自2028年起欲將CBAM適用範圍擴大至部分下游產品,並加強對規避履行CBAM義務行為的管理。然而,備受關注的第三國已支付碳價抵減機制,並未納入此次公告的提案之中。

而在正式上路的第一週,歐盟表示已有超過1萬份含CBAM貨品的進口海關申報(Import Customs Declarations)透過整合式海關系統,以自動且即時方式完成驗證,進口貨品量超過165萬噸,其中以鋼鐵為大宗。而進口貨品主要來源國則包括土耳其、中國、印度、加拿大、台灣、越南等。

但目前第一週的申報進展,僅能證明此複雜碳管制政策仍可確切落地,但其實質管制效力,是否可所預期的2030全球減量達到3,800萬噸的成效,則仍需依據其在預設值以及碳價抵減機制設計而定。

CBAM 制度新設計:預設值逐漸加成鼓勵採用實際值、擴大下游涵蓋範圍

圖1、CBAM憑證要求計算邏輯(來源:環境部氣候署)

如圖1所述,CBAM憑證多寡有兩大決定要素:1. 出口國產品碳含量與標竿值的差異。2. 已付費碳含量與歐盟碳排放交易價格的差異,而歐盟在2025年12月17日,依據不同國家和歐盟進口稅號(CN Code)公布預設值與標竿值,便可從中觀察第一個要素的變化。在CBAM制度設計中,若企業無法提供可驗證的自廠數據,便須採用預設值計算,此將導致數值恐高於實際排放值。且預設值的使用另設有逐年提高的加成機制,2026為10%,2027年為20%,2028年則提高至30%(僅肥料業為例外),藉此迫使供應鏈提供經查驗的實際排放資料。

此外,若無法確認貨物的原產國預設值,則將以排放強度最高之前十個出口國平均值作為計算基礎。且分析目前提出的預設值設計,在鋼鐵產品上,預設值多達到標竿值的2倍、鋁可達到4倍、水泥則會達到1.6倍,更顯現出若無法提供實廠數據,又或其製程本身便較為老舊,能源效率遠劣於標竿值時,都將大幅增加企業CBAM負擔。

而在價格計算上,由自2026年起,CBAM進入正式課徵階段,產品每噸碳含量都需要於2027年繳交一張CBAM憑證,其價格與EU ETS配額價格直接掛鉤。2026年以當季EU ETS的平均價格計算。自2027年開始,將改採EU ETS的「每週平均價」決定下週的CBAM憑證價格。此外,憑證購買只能由進口商向主管機關購買,無法在企業之間進行交易。

自2028年開始,歐盟預計將引入多項新措施,包括擴大CBAM的適用範圍,減緩鋼鐵和鋁價值鏈下游產品所面臨的碳洩漏風險,是否擴及其他部門仍有待討論。目前CBAM約涵蓋750個CN Code,新草案預計將新增約180個CN Code,除鋼鐵與鋁製品外,亦納入部分家用產品。根據歐盟估算,此舉將新增3,800至3,900家中小企業需承擔CBAM義務。

此外,歐盟規劃將25%的CBAM憑證收入用於暫時性脫碳基金(Temporary Decarbonisation Fund, TCF),以去碳化投資為條件,幫助歐盟能源密集型產業減輕負擔。然而,此基金亦引發爭議,碳市場觀察(Carbon Market Watch)(2025b)指出,此舉實質上等同於補貼歐盟境內的高污染產品生產者,而這些生產者已經擁有各式各樣的補助,如EU ETS免費配額、間接成本補償、創新基金補助等,不應再增添此項資助。

面對CBAM的因應之道:如期調升碳費

台灣未採取任何策略性調整,預估台灣的CBAM費用約為4.13億歐元(約新台幣152.81億元),在扣除掉歐盟市場價格上漲所帶來的預期收入後,仍須承擔約1.1億歐元(約新台幣40.7億元)的淨CBAM成本。

然而,若台灣導入碳定價制度,並將碳價設定在歐盟配額(EUA)價格(以80歐元計算)的25%,約新台幣740元,則可有效減少CBAM費用至3.1億歐元(約新台幣114.7億元),扣除預期收入之後,淨CBAM成本約為700萬歐元(約新台幣2.59億元)。若碳價進一步提高至EUA價格的50%,約新台幣1,480元,CBAM費用將降至2.07億歐元(約新台幣75.59億元),且承擔的淨成本將轉為淨收益,可為台灣帶來9,600萬歐元(約新台幣35.52億元)的收入。

圖2、Sandberg CBAM模擬器估算台灣在不同情境下的CBAM費用。(來源:作者整理)

圖3、Sandberg CBAM模擬器估算台灣在不同情境下的淨CBAM成本。

換言之,具雄心的碳價政策不僅有助於台灣得以避免約4億歐元的CBAM成本外流,亦可使碳價收入留存於國內,用以支撐台灣產業轉型。然而,台灣現行碳費費率過低,再加上種種優惠措施,導致多數企業要繳交之碳費僅落於100元,甚至是20元銅板價,並不足以將淨CBAM成本轉為淨收益,因此,台灣碳費價格的提升以及現行優惠措施的退場應成為下一階段碳費政策規劃的重點。

除此之外,Sandbag也針對產業層面之產品單位成本進行分析。以扁鋼(flat steel)為例,若在維持現狀情境下,台灣出口商約需承擔每噸146歐元(約新台幣5,402元)的成本,但若可以轉向更潔淨的電弧爐(EAF)生產並增加廢鋼使用比例,據估算,可將成本降至每噸88歐元(約新台幣3,256元),再加上歐盟市場預期價格上漲至每噸106歐元(約新台幣3,922元),台灣出口商反可獲得每噸約18歐元(約新台幣666元)的利潤。

在鋁業亦然,維持現狀情境下,台灣出口商恐面臨每噸30歐元(約新台幣1,110元)的損失,但若提高以廢鋁為原料的再生產比例,可獲得每噸約101歐元(約新台幣3,737元)的利潤,顯示鋁產業在CBAM下若可以採取低碳製程,將具有極高的競爭潛力。

此外Sandbag亦分析擴大下游產品[1]對台灣整體影響,分析結果顯示,此次擴大下游產品,僅使台灣需承擔的CBAM費用增加約0.02億歐元,影響有限。

除對台灣的影響之外,Sandbag的模擬器亦顯示,中國、日本和韓國皆需承擔高額的CBAM費用(Carbon Market Watch, 2025a),並因此加速建立或強化碳定價機制。中國碳排放交易系統計畫以絕對排放上限取代基於碳排放強度的系統,若能順利將實質碳價提升至每噸20歐元,CBAM費用可望將從10億歐元降至7.6億歐元。

日本方面,原先的自願性碳排放交易體系(GX-ETS)也欲轉型為強制性市場,然而,在12月中公布的中期整理卻備受批評,Renewable Energy Institute(REI)(2025)指出,GX-ETS的碳價區間定在1,700日圓至4,300日圓,雖每年提升,但此數字與國際趨勢之間仍有巨大落差,遭質疑在CBAM框架下,難以被視為是具有效性的碳定價制度。WWF日本同樣也針對此價格區間批評,認為若在2030年日本碳價僅有5,000日圓(約新台幣997元)將抑制中長期的投資意願,且指出此價格不足以因應他國的碳邊境調整措施,應該重新展開討論。

台灣在討論碳定價制度時,經常以亞洲鄰國制度作為借鏡,其中在討論ETS設計時,日本經常被視為重要參考對象,然而日本各方針對GX-ETS的討論及質疑,也應納入下一階段台灣碳定價政策規劃的討論,避免損及碳定價政策的有效性。

善用政策工具才能提升競爭力

若細部分析歐盟此次針對各國與各項產品所訂定標竿值及預設值,可發現台灣受到CBAM課徵範圍的主要產品中,螺絲系列約為標竿值的兩倍,但相較競爭國的預設值為低;鋁製品甚至更低於標竿值。但在熱軋製品上標竿值則高於日韓,而冷軋不銹鋼板產品預設值更是遠高於亞鄰,更達到標竿值的6.8倍,這些預設值的差異,一方面可引導台灣針對廠商申報輔導時,篩選出優先應建立自廠係數的對象,另一方面,亦應思考如何讓產品碳含量可提升至標竿值水準,方可降低企業的CBAM憑證購置量。

表1. 受CBAM管制的主要出口產品之預設值與標竿值比對

然而目前台灣各類法規中,直接針對工業產品碳含量標準訂定者,僅有「永續經濟活動認定參考指引第二版」。但由於訂定時,其採用較為寬鬆的標準,如電弧爐高金鋼、碳鋼的技術篩選標準比歐盟基於標竿值的邏輯高出30%以上,鐵水也高出10%,此舉將無助於削減下游產品碳含量,使其可向歐盟標竿值對齊。

應對CBAM,台灣應追求的不僅只是合規而已,而是如何將制度衝擊轉化為競爭優勢。若欲有效降低CBAM衝擊,甚至從CBAM中獲益,並因應未來更多國家導入碳邊境調整機制,如美國近日也重啟對於清潔競爭法案(CCA)的討論,計畫向碳排放超過標竿值的產品徵收費用,台灣需採取更積極的因應策略,除逐步提升碳定價水準之外,如何驅動台灣企業採用低碳製程也至關重要。因此需積極善用《氣候變遷因應法》第23條所授權的效能標準工具,該條文明定「中央主管機關公告之產品,其生產過程排放溫室氣體,應符合效能標準。」若可建立及推動產品的效能標準,以加大產業減碳力度,方可根本性提升產業面對全球碳關稅時的競爭優勢。

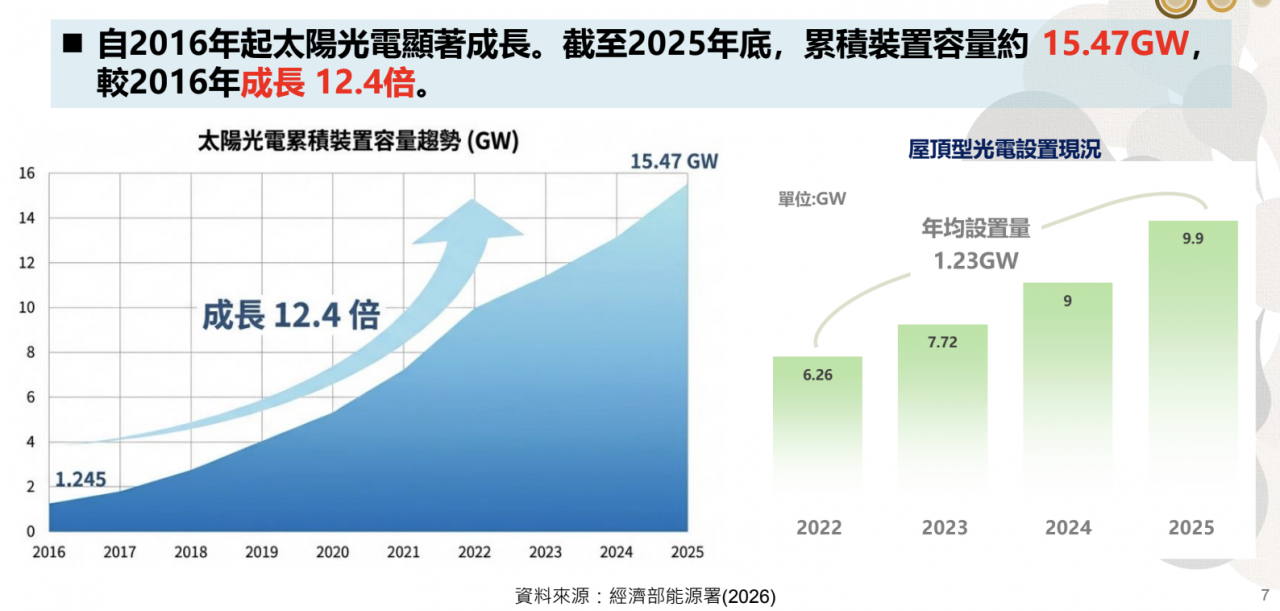

屋頂光電2025年設置容量達9.9GW,占整體太陽光電發電量超過一半。圖片來源:擷取自經濟部簡報

屋頂光電2025年設置容量達9.9GW,占整體太陽光電發電量超過一半。圖片來源:擷取自經濟部簡報

研究單位收回已完成阿拉斯加海洋研究的ROV。圖片來源:NOAA Office of Ocean Exploration(CC BY 2.0)

研究單位收回已完成阿拉斯加海洋研究的ROV。圖片來源:NOAA Office of Ocean Exploration(CC BY 2.0)

經濟部推動企業人權盡職調查(HRDD),首波鎖定年營收500億元以上共80間企業。圖片來源:shutterstock

經濟部推動企業人權盡職調查(HRDD),首波鎖定年營收500億元以上共80間企業。圖片來源:shutterstock